战机作为空中作战的核心单位,具有多样化的功能定位和战术价值。战机主要分为攻击机、轰炸机、侦察机、拦截机等类型,每种类型在战场上承担着不同的职责。攻击机擅长精确打击和快速突袭,轰炸机则专注于对舰火力压制和攻城破坏,侦察机提供战场信息掌控和电子干扰,拦截机则负责制空权争夺和防空拦截。这种明确的分类体系使得战机能够形成完整的空中作战链条。

战机的性能特点主要体现在武器系统、装甲系统和动力系统的差异化配置上。维塔斯B010等离子能量弹轰炸机凭借超强的单发伤害和能量爆发攻击成为顶级输出单位,而孢子A404轻型战斗机则依靠高机动性和快速冷却的机载火炮在空战中占据优势。侦察机通常配备电子干扰设备,能有效降低敌方命中率,但火力相对较弱。轰炸机虽然载弹量和冷却时间存在短板,但通过合理的技能加点可以显著提升持续作战能力,例如牛蛙型轰炸机通过缩短锁定时间和冷却时间能实现高频次攻击。

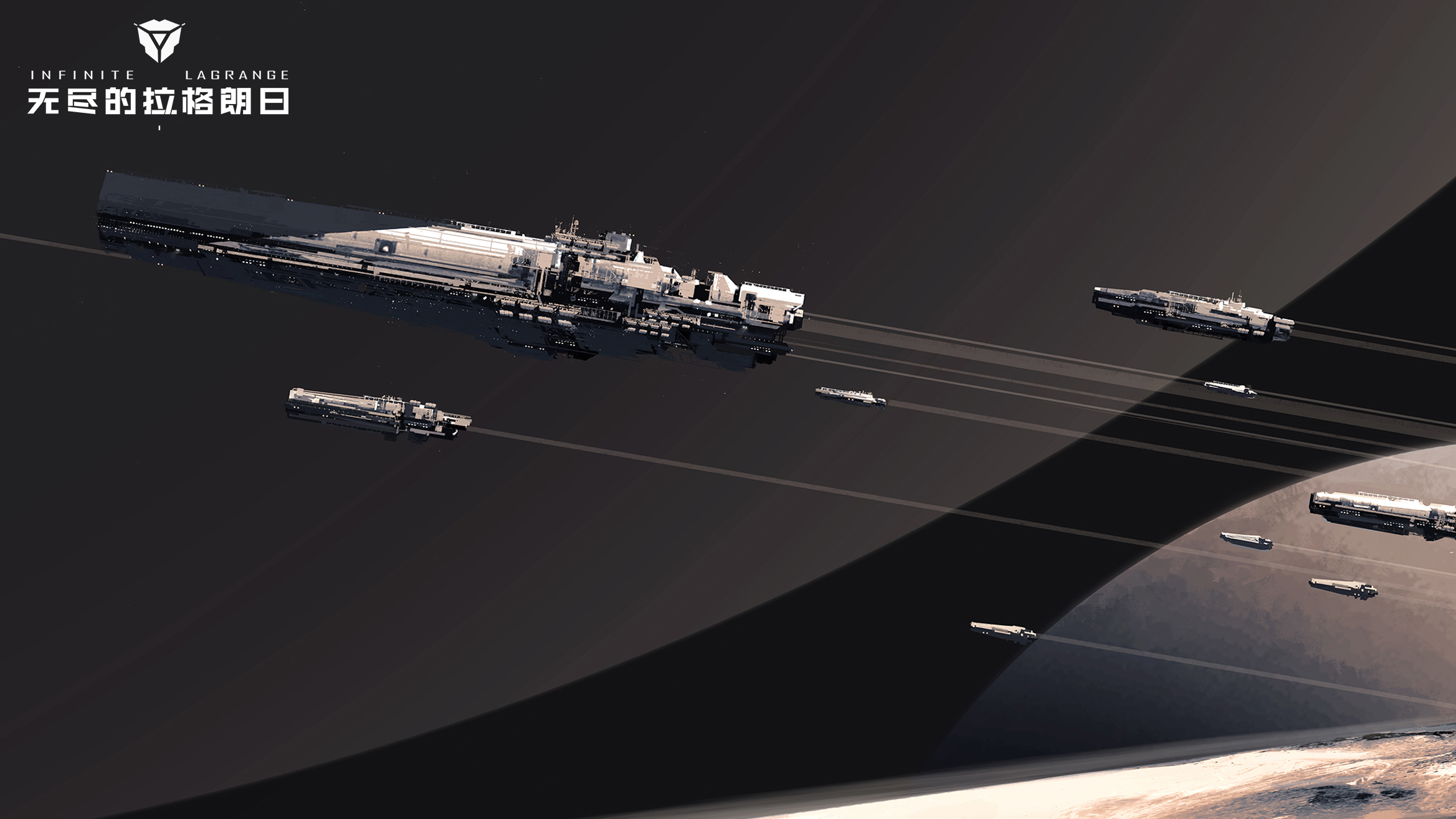

战机的战术运用需要结合母舰特性与战场环境。大型航母适合搭载维塔斯B010等重型轰炸机实施战略打击,而中小型母舰则更适合配置孢子A404等轻型战斗机执行护航任务。在实战中,战机编队需要根据敌方舰船类型调整攻击序列,例如面对重装舰队时应优先派出对舰特化型战机,而在狭窄星域作战时则需要依赖高机动性的拦截机。电子干扰型侦察机与火力输出型攻击机的协同配合,往往能创造出1+1>2的战术效果。

战机的强化升级路径呈现出明显的专业化特征。武器系统通常优先加点单发伤害、冷却时间和命中率,装甲系统侧重结构值和特殊防御属性,动力系统则主要提升闪避率和机动性。刺鳐鱼雷轰炸机通过策略必点+双冷却+双伤害的加点方案能最大化输出效率,而量子侦察机选择干扰时间延长+双闪避的配置则能显著增强生存能力。不同类型的战机需要采用差异化的培养策略,盲目统一加点会导致战术价值大打折扣。

战机的战略价值不仅体现在直接作战层面,还影响着整个舰队的战术体系构建。拥有制空权的舰队可以在侦查、火力压制和区域封锁等方面获得巨大优势,而缺乏有效战机掩护的舰队则容易陷入被动。合理的战机配置能够弥补主力舰船的短板,例如防空薄弱的大型战舰可以通过搭载制空战机来完善防御体系。战机与护航艇、护卫舰等单位的协同配合,往往能形成立体的攻防网络,这种多兵种联合作战的模式正是无尽的拉格朗日战术深度的集中体现。